工場・倉庫の床の傾きを直すための工法とポイント

工場や倉庫などの床の傾きは、施設の運営や作業効率に深刻な影響を及ぼすことがあるため、早急に直す必要があります。

例えば、床が傾いていると、フォークリフトや台車の移動が困難になり、商品や資材の転倒リスクが増加するだけでなく、作業者の安全にも影響を及ぼします。また、精密機器を使用する製造業においては、床の傾きが生産精度に影響を与える恐れもあるのです。

そこで、この記事では、工場や倉庫で発生する床の傾きの原因と、それに応じた修正方法をいくつかご紹介します。また、それぞれの工法の利点と注意点についてもまとめていきますので、施設の安全性と効率性を高めるための最適な方法をお探しの方は最後までご覧ください。

目次

工場や倉庫などの床の傾きはなぜ発生する?

まず、工場や倉庫の床の傾きが発生する主な原因について解説します。建物は通常、敷地の地盤調査に基づいて設計され、建物の自重や積載荷重、風圧などの影響を考慮して、傾きが生じないように基礎が計画されます。

しかし、自然の影響や使用状況の変化によって、次のような要因で床の傾きが発生することがあります。

まず、降雨や地震などの自然現象により、地中の含水率や空隙(くうげき)率が変化することがあります。これにより、地盤が沈下することで、建物の一部や全体が不均一に沈む「圧密沈下」や「不同沈下」が発生します。

また、工場や倉庫では、重機や荷物が特定の場所に集中することで、その部分に大きな荷重がかかることがあります。こうした荷重の偏りによっても、地盤がさらに沈下し、床の傾きが生じることがあります。

一度沈下した建物を元に戻すためには、大規模な改修が必要になることも多く、場合によっては建物の一部を解体し、再度、建築基準法に適合するように設計し直す必要があります。これは時間と費用を要する作業となるため、慎重な計画が求められます。

工場や倉庫の床の傾きを直す方法

では、床の傾きを直すためにはどのような方法があるのでしょうか。 ここから、工場や倉庫の床の傾きを直すための具体的な方法について解説します。各工法には、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあるため、目的や現場の状況に応じた最適な方法を選ぶことが重要です。

コンクリート打替え工法

まず紹介するのはコンクリート打替え工法です。既設コンクリート床を取り壊し撤去し、十分な転圧を行いコンクリート床を新設する工法です。

メリットとしては、コンクリート床を新設する前に転圧を行い地盤を締め固めるため、地盤が強化される点です。また、コンクリートを新しく作り直すため、仕上がりの見栄えはよくなります。

デメリットとしては、施工コストが高く、工期が長くなることがあげられます。既存のコンクリートを壊す際に、修正が必要な部分の上にあるものを移動させる必要があります。また、既存のコンクリートを壊した後は、コンクリートガラが排出されるため産廃費用が掛かります。コンクリートを新設する際には養生期間を要するため、工期は長くなります。

コンクリート増し打ち工法

コンクリート増し打ち工法とは、既存のコンクリート床を撤去せずに、その上に新たなコンクリートを打設して床のたわみや傾斜を解消する方法です。この工法のメリットとして、まず、既存の床を撤去・解体する必要がないため、施工コストを大幅に削減できる点があげられます。また、撤去作業が省略されるため、工事期間も短くなり、比較的短期間での施工が可能となります。

一方デメリットは、特に、建物がすでに地盤沈下(不同沈下)している場合、既存の床下に空洞が残る形になり、その上に新たにコンクリートを追加することで重みが増し、再沈下のリスクが生じることです。増し打ち部分については、修正箇所が薄い場合、鉄筋を入れることができず強度が低くなります。また、既存の床を撤去する必要はありませんが、上にあるものを移動させる必要があります。

表面処理工法(セルフレベリング工法)

表面処理工法(セルフレベリング工法)とは、既存の床に、流動性を備えている樹脂モルタル、セルフレベリング材を流し込むことにより床面のかさ上げを行い床のたわみを水平に整える工法です。

メリットとしては、既存の床を壊さず施工できるため、価格が安く、工期も短く済みます。一方、デメリットとしては材料を伸ばしてたわんだ部分を覆う工法であるため、対応できる厚みが30mm程度までとなります。また、地盤沈下(不同沈下)している場合は、既存の床下に空洞がそのまま残るため、再沈下のリスクが生じます。さらに、クラックが発生している床を施工する場合はクラックの再発生のリスクが高まります。

ウレタン注入工法

ウレタン注入工法とは、沈下が生じているコンクリート床下の地盤にウレタン樹脂を注入し、ウレタン樹脂の発泡圧力でコンクリート床や基礎コンクリートを押し上げ沈下を修正し、コンクリート床の傾きやたわみ、段差、床下の空隙・空洞を解消する工法です。

この工法のメリットは、既設のコンクリート床を壊さずに施工できることです。工期が短く、機械や設備、荷物などの撤去・移動も必要がないため、床を壊して作り変える工法(コンクリート打替え工法)と比較した場合、工期を大幅に短縮できます。

デメリットとしては、他の工法に比べて費用が比較的高くなる可能性がありますが、操業を止めずに短期間で修正できるため、トータルコストの削減が期待できます。

床の傾きを直すアップコン工法を詳しく

では最後に、弊社の床の傾きを修正するアップコン工法について、施工手順や特長などを詳しくご紹介します。

①施工準備

まずは施工プラント車を配置し、使用機材の準備を行います。(機器の暖気運転、取付等)

現況の高さを把握するため、オートレベルで測量を行います。

ウレタン樹脂を注入するための注入ガンの準備を行い、施工プラント車より、ウレタン樹脂注入用ホース(延長約80m)を施工箇所まで敷設します。

②ウレタン樹脂注入孔の削孔

次にウレタン樹脂を注入するために床の削孔を行います。

ウレタン樹脂の注入位置をマーキング後、16㎜(1円玉より小さい穴)のドリルで1m間隔で削孔します。地盤内に注入されたウレタン樹脂の影響範囲は半径1~1.5mのため、弊社では漏れなく充填されるようにウレタン樹脂の注入間隔を原則1mおきに設定しています。

削孔時は集塵機を使用して、粉塵が飛散しないように吸引しながら削孔を行います。

③ウレタン樹脂注入

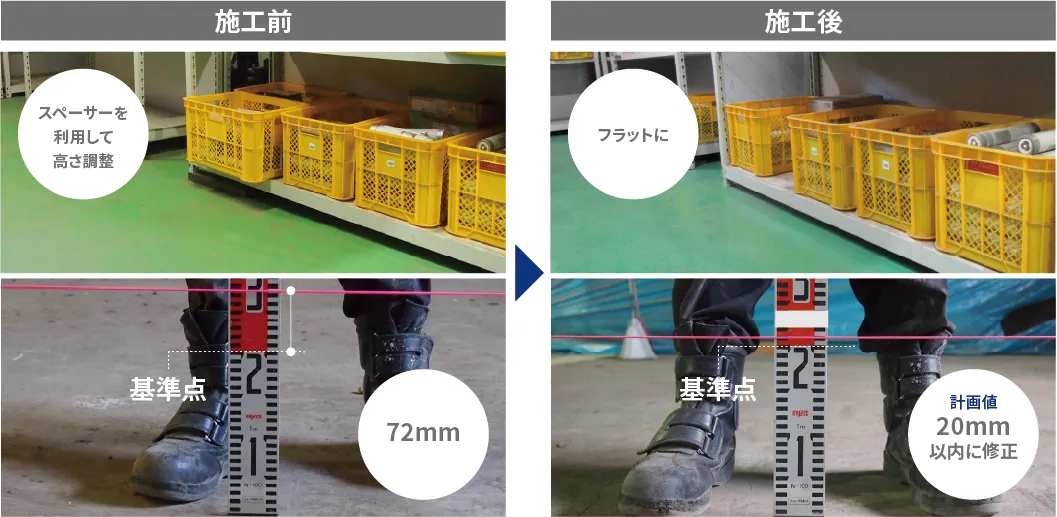

次はレーザー墨出し器でレベル管理をしながらウレタン樹脂を注入していきます。

弊社ではウレタン樹脂注入者と測量者は別に配置し、常にミリ単位でのレベル管理をしながらウレタン樹脂を注入していきます。レベル管理を行い、適正な箇所から注入を行うことで、床のひび割れの発生を抑え床に負担をかけずに修正していきます。

④穴埋・清掃・片付け

最後にウレタン樹脂を注入した床の注入孔の穴埋めを行います。

無収縮モルタルにより注入孔の穴埋めを行います。

その後、施工場所の清掃を行い、注入等で出た廃材、ホースを車輌に積み込んで作業が完了となります。

アップコン工法は、傾いたコンクリート床を解体して新たに新設する場合と比較して、大規模な仮設工事や多様な工種を必要としないため、施工性・経済性にも優れていると言えます。

(一般的なコンクリート床打ち替え工法とアップコン工法を比較すると、工期を1/10程度に短縮できます)

床の傾きを直すなら「アップコン工法」で

今回は、床の傾きのメカニズムや具体的な床の傾きの修正方法を解説しました。

弊社が独自に行うアップコン工法の特長は、沈下・段差・傾き・空隙・空洞が生じたコンクリート床を壊さずに修正できることです。床を壊さずに施工を行うため、

荷物・機械等の撤去作業や大型プラントの設置なども不要となり、操業を止めずに施工が可能です。

- 施工の体制がコンパクトなため速やかに原状回復が可能

- 従来工法に比べ再沈下のリスクを低減(ウレタン樹脂は、コンクリートやモルタルと比較し軽量なため)

- 既設コンクリート床を壊さずに施工可能なため、コンクリートを解体する際に発生する産業廃棄物のコストや、大きな騒音が発生しない

- 空隙・空洞を100%充填

- ミリ単位でのレベル管理で沈下を修正

- 床のひび割れの発生を極力抑え床に負担をかけずに沈下を修正

詳しい施工の特長や施工の流れ、よくある質問などについては「アップコン工法とは」をご覧ください。

“ウレタン” で課題を解決するアップコン株式会社

私たちアップコンは、ウレタン樹脂を使用して工場・倉庫・商業施設・一般住宅などの沈下修正をおこなうこと、道路・空港・港湾・学校・農業用水路などの公共インフラを長寿命化させることで暮らしやすい社会とストック型社会へ貢献します。

また、ウレタン樹脂の新規応用分野への研究開発に取り組むことで、自ら市場を創りながら事業を拡大していきます。

「アップコン工法に適合する内容かわからない」「具体的な費用や工期が知りたい」「ウレタンでこんな施工ができないか」など、ご質問がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

トップメッセージ

トップメッセージ アップコンについて

アップコンについて 企業情報

企業情報 資格保有状況・

資格保有状況・ コーポレート

コーポレート ISOへの取り組み

ISOへの取り組み 環境への取り組み

環境への取り組み 健康経営

健康経営 ブランド・

ブランド・ 特許・受賞一覧

特許・受賞一覧 メディア紹介

メディア紹介 工場

工場 倉庫

倉庫 商業施設・店舗

商業施設・店舗 道路

道路 港湾

港湾 住宅

住宅