工場・倉庫・商業施設・店舗などの土間コンクリート床の構造は?モルタルなどで床の表面を補修する前に沈下や空隙・空洞への対応を!

今回は、工場・倉庫・商業施設・店舗などの土間コンクリート床の構造を詳しく解説するとともに、土間コンクリート床表面を補修する際に重要な床の沈下や床下の空隙・空洞への対応についてもご紹介します。

クラック(ひび割れ)などの表面補修を行う前に、まずは根本的な問題を解決する方法を知りましょう。

目次

工場・倉庫・商業施設・店舗などの床はコンクリート床が多い

工場・倉庫・商業施設・店舗の床はコンクリートで作られることが多いです。工場では製造機械や重機が多く設置されているため、固定荷重(建物の自重や仕上げ材の重さ)や積載荷重(機械、什器、設備などの重さ)が長期間加わります。そのため、耐久性と強度が求められ、コンクリートスラブといった構造床や土間コンクリート床で設計されます。

床にかかる固定荷重や積載荷重が比較的小さい場合や、地盤調査で地盤が良好で支持層が地表から浅い位置にあると判定された場合には、土間コンクリート床(非構造床)を採用します。この方法を選択することで、施工費のコストを削減することが可能です。

工場・倉庫・商業施設・店舗などの床の構造とは

次に、工場・倉庫・商業施設・店舗などの床の構造について解説します。コンクリートスラブ(構造床)は、主に鉄筋コンクリートやプレキャストコンクリートで作られ、床が梁や柱と一体化して建物の荷重を支えます。

スラブの内部には、強固な鉄筋が格子状に配置されており、コンクリートとの一体化によって曲げや圧縮に強い構造です。

土間コンクリート(非構造床)は、安定した地盤の上に直接打設されるコンクリート床です。基本的な構造は、地盤・下地・鉄筋コンクリート層の3つの要素で成り立っています。

床の構造については、用途や予算を考慮して、構造床とするか非構造床とするか決定します。

土間コンクリート床が補修が必要なほど傾く原因

次に、建物や床の傾きが発生する原因について説明します。

建物は、敷地の地盤調査を行った上で、固定荷重や積載荷重、風圧力、積雪量などを考慮して基礎を設計し、沈下や傾きが生じないように計画されます。

しかし、豪雨や地震などにより地中の含水率や空隙率が変化した場合や、長期間にわたって荷重がかかることで、建物の一部または全体が沈下する(圧密沈下や不同沈下)ケースがあります。例えば、工場や倉庫で一か所に重機や荷物が集中している場合、その部分の床が沈下し、傾きが生じることがあります。

一度沈下した建物や床を元に戻すには、大規模な解体作業や建築基準法に適合した再設計が必要となる場合があり、非常に大掛かりです。以下に、床が傾く主な原因を示します。

地震による液状化

地震による液状化は、建物の傾きの代表的な原因の一つです。液状化とは、地下水位が高く、水を多く含んだ砂地盤で地震が発生した際、土粒子間の摩擦力が減少し、地盤全体が砂混じりの液体のような状態になる現象です。

この状態になると、地盤が沈下し、建物や床の傾きが発生します。液状化により地盤のせん断強度が低下した状態では、その後の地震や余震でさらに建物や床が沈下しやすくなります。

軟弱地盤による不同沈下

軟弱地盤も不同沈下の大きな原因となります。軟弱地盤とは、「主に粘土やシルトなどの微細な粒子を多く含む柔らかい土地で、間隙の大きい有機質土や泥炭、緩い砂などから成る土層で構成され、地下水位が高く、盛土や構造物の安定・沈下に影響を与える恐れのある地盤」とされています(国土交通省北陸地方整備局)。

建物がこのような地盤上に建てられている場合、時間の経過とともに土中の水分が抜けて基礎が不均一に沈下し、建物や床の傾きが発生することがあります。

集中荷重による不同沈下

建物内部の集中荷重も不同沈下の原因の一つです。

例えば、土間コンクリート床の上にプレス機械やマニシングセンターなどの重機が設置され、その荷重が長期間にわたって設計以上の荷重が地盤にかかり続けると、床と地盤が一緒に沈下し、その結果、床に傾きが生じる場合があります。

土間コンクリート床は建物や床の傾きから発生するひび割れに注意

建物や床の傾きは、さまざまな問題を引き起こす原因になります。その代表的な例が、土間コンクリート床に発生するひび割れです。

傾きの原因としてよくあげられるのが不同沈下や地盤沈下といった地盤に関する問題です。建物の一部が不均等に沈む不同沈下は、地盤の強度や性質の違い、外部からの荷重の偏りなどが主な原因です。これにより床に余分な応力がかかり、コンクリート床にひび割れが生じます。

一方、地盤沈下は地盤自体が徐々に沈む現象で、地下水の過剰な汲み上げや地盤の圧密、地殻変動などによって発生します。この結果、床下に空隙や空洞ができ、コンクリート床がたわんでひび割れが発生することがあります。

傾きから生じるひび割れは、単に外見的な問題にとどまらず、建物全体の安全性にも関わる重大な問題です。ひび割れの補修だけでなく、その背後にある不同沈下や地盤沈下を適切に対処することで、根本的な解決を図る必要があります。

土間コンクリート床のクラック(ひび割れ)はモルタルで補修できる?

土間コンクリートの床に生じたクラック(ひび割れ)をモルタルで補修することは可能ですが、効果的とは言えません。

モルタルは主にコンクリート表面の補修材や仕上げ材として使用されるため、クラック(ひび割れ)部分に流し込むことで見た目は改善されるかもしれません。しかし、土間コンクリート床の乾燥、収縮、振動などの影響で、同じ箇所に再びひび割れが発生する可能性が高いです。

そのため、クラック(ひび割れ)が発生した場合は、まず専門業者に相談し、適切な補修方法を検討することが重要です。ひび割れの幅や深さ、建物への影響を正しく判断した上で、必要に応じてU字カットやV字カットなどの処理を行い、専用の補修材を使用することで、効果的な補修が可能になります。特に、構造的な問題が懸念される場合は、早めの対策が建物の安全性を維持するために不可欠です。

土間コンクリート床の表面補修は床の沈下や空隙・空洞を解決することから

土間コンクリート床の表面補修をする際は、まず床の沈下や空隙・空洞を解消することが最優先です。

地盤沈下が進行していて床の沈下や床下に空隙・空洞が生じている場合、単にクラック(ひび割れ)の補修を行っても、再びひび割れが発生するリスクがあります。そのため、ひび割れの根本的な原因である床の沈下や床下の空隙・空洞を先に修正してから、クラック(ひび割れ)補修を行うことが重要です。

では、実際に建物の床が沈下している場合や、床下に空隙・空洞がある場合、どのような修正方法があるのでしょうか。床の沈下修正・空隙充填工事には、さまざまな方法や工法がありますが、ここでは、弊社が提供する「アップコン工法」による沈下修正・空隙充填工事の流れを具体的にご紹介します。

アップコン工法の流れ①:現地調査

アップコンでは、工場や倉庫、商業施設・店舗などの幅広い建物の、床の傾き・段差・たわみにより、

- 機械の水平が取れない

- フォークリフトの走行に支障が生じる

- 荷物をまっすぐに積むことができない

- 台車やショッピングカートが勝手に動いてしまう

- お客様や従業員の安全が確保できない

などのご相談をいただきます。そのようなご相談をいただいたら、まず、専門知識を持った自社技術スタッフが現地を訪問し、床の沈下や床下の空隙・空洞の状況を詳しく調査します。そして、オートレベルやCCDカメラを使用して、傾きや沈下の度合い、床下の状況を正確に把握します。

アップコン工法の流れ②:調査結果の分析・計画の立案

調査結果をもとに、床の沈下量や床下の空隙・空洞量や範囲を分析します。地盤の状況や建物の構造を考慮し、最適な補修計画を検討します。

そして分析結果に基づき、具体的な補修計画を立案。補修に必要な材料量やアップコン工法の作業手順などを詳細に計画し、お客様にご説明します。

アップコン工法の流れ③:補修工事の実施

アップコン工法を用いて沈下修正・空隙充填工事を行います。以下は、具体的な手順です。

【施工の流れ(アップコン工法/工場・倉庫・店舗の場合)】- 1.施工プラント車配置・施工前測量

- 2.ウレタン樹脂注入孔削孔

- 3.ウレタン樹脂注入

- 4.ウレタン樹脂充填確認(CCDカメラを使用)

- 5.穴埋、清掃・片付

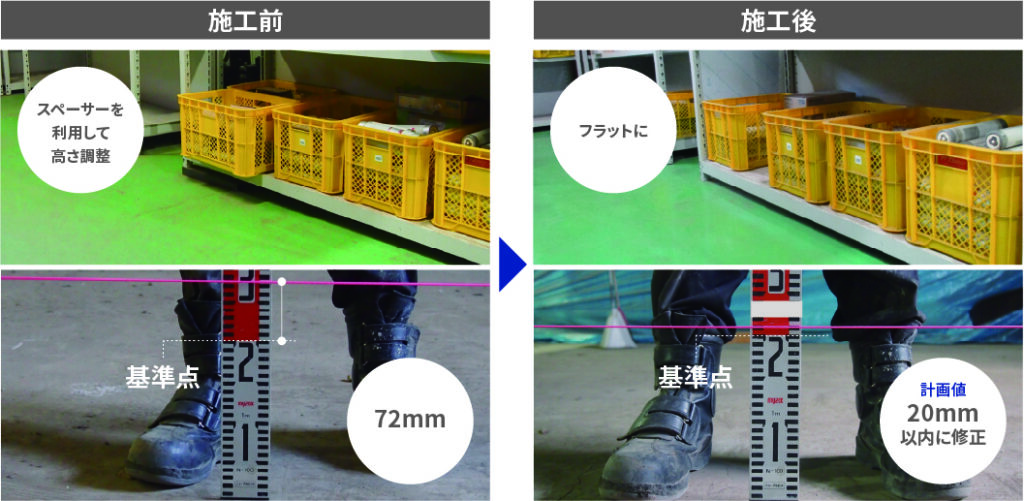

アップコン工法では、傾きや空隙・空洞が生じたコンクリート床下の地盤に対して、ウレタン樹脂を注入します。床下に注入されたウレタン樹脂は、短時間で発泡する圧力で地盤を圧密強化しながら地耐力を向上させ、床下を充填しながら床を押し上げ、沈下を修正します。

ウレタン樹脂の影響範囲は半径約1mのため、注入間隔を広げてしまうと十分に充填されず床下に空隙・空洞が残り、再沈下する恐れがあります。

また、適正な箇所から注入することができずに、高低差が生じることで床に負担がかかり、ひび割れが生じるリスクが高まります。

そのため、アップコン工法では原則1m間隔での注入を行うことで、床下の空隙・空洞を100%隙間なく充填すると同時に、再び沈下するリスクを最小限に抑えていきます。

また、ウレタン樹脂注入者と測量者は別に配置し、常にミリ単位でのレベル管理を実施します。適正な箇所から注入を行うことで、床に負担をかけず沈下を修正し、精度の高い仕上がりを提供します。

▲倉庫兼工場の土間コンクリート床沈下修正・空隙(空洞)充填工事(北海道)

アップコン工法は、既設コンクリート床の取壊しをせずに床の沈下修正、床下の空隙・空洞充填を行います。床上に設置している機械や設備、荷物などを移動することなく施工が可能です。工期もコンクリート打替え工法の約10分の1、最短1日で完了します。

アップコンの施工事例 >土間床の沈下修正、土間床下の空隙・空洞充填は「アップコン工法」で

地震や地盤沈下によって工場や倉庫、商業施設・店舗などで生じた床の傾き、段差、空隙・空洞を、弊社の独自技術であるアップコン工法で、操業や業務を中断することなく短期間で修正します。

機械や設備、荷物などの移動がせずに施工が可能なため、特に大規模な重機や設備が設置されている工場や倉庫、商業施設・店舗などの土間コンクリート床に最適な工法です。硬質発泡ウレタン樹脂の注入によって床下の空隙・空洞を充填し、ウレタン樹脂の発泡圧力で床を押し上げ沈下を修正します。

専門の教育を受け、経験を積んだ自社社員がお客様に合わせた最適な補修計画の立案・全工程を責任施工で行います。

詳しい施工の特長や施工の流れ、よくある質問などについては「アップコン工法とは」をご覧ください。

“ウレタン” で課題を解決するアップコン株式会社

私たちアップコンは、ウレタン樹脂を使用して工場・倉庫・商業施設・店舗・一般住宅などの沈下修正をおこなうこと、道路・空港・港湾・学校・農業用水路などの公共インフラの長寿命化をおこなうことで暮らしやすい社会とストック型社会へ貢献します。

また、ウレタン樹脂の新規応用分野への研究開発に取り組むことで、自ら市場を創りながら事業を拡大していきます。

「アップコン工法に適合する内容かわからない」「具体的な費用や工期が知りたい」「ウレタンでこんな施工ができないか」など、ご質問がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

トップメッセージ

トップメッセージ アップコンについて

アップコンについて 企業情報

企業情報 資格保有状況・

資格保有状況・ コーポレート

コーポレート ISOへの取り組み

ISOへの取り組み 環境への取り組み

環境への取り組み 健康経営

健康経営 ブランド・

ブランド・ 特許・受賞一覧

特許・受賞一覧 メディア紹介

メディア紹介 工場

工場 倉庫

倉庫 商業施設・店舗

商業施設・店舗 道路

道路 港湾

港湾 住宅

住宅